干し柿

先日お客様より手作りの干し柿をいただいた。

毎年庭の木に実る渋柿から作られている。

今年は豊作で、200個ほど実ったのだそうだ。

カビを生えにくくするために

お湯に10秒ほどくぐらせてから干されているとのこと。

市販のものにはない、みずみずしさがある。

今までに食べたことのない美味しさだった。

この柿からも深まりゆく秋を感じる。

ありがとうございました。

先日お客様より手作りの干し柿をいただいた。

毎年庭の木に実る渋柿から作られている。

今年は豊作で、200個ほど実ったのだそうだ。

カビを生えにくくするために

お湯に10秒ほどくぐらせてから干されているとのこと。

市販のものにはない、みずみずしさがある。

今までに食べたことのない美味しさだった。

この柿からも深まりゆく秋を感じる。

ありがとうございました。

京都では今、紅葉が見頃を迎えている。

先週末、左京区「永観堂」に行ってきた。

この日は天気も良く大変な人出だったが、

秋その真っ盛りの美しさに息をのむ。

赤、黄、緑、様々な色合いが美の広がりを創り出す。

さすがに名所、随所に見せ場があり、

多くの人が思い思いにカメラを向けていた。

水面にも紅葉が揺らぐ。

夕刻の陽の光を通した赤が目に飛び込む。

どんなに混雑することが予想されても

やはりこの季節になると多くの人を惹きつける。

京都が誇る秋の風景だ。

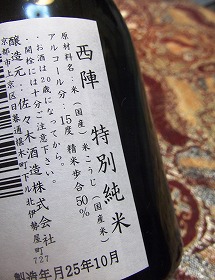

先日、祝いの席で日本酒をいただいた。

京都生まれの日本酒の注ぎ口を飾る布に

西陣織が使われている。

鮮やかな緋色が目に飛び込む。

この日本酒の醸造元が

洛中に唯一残る蔵元、佐々木酒造。

俳優、佐々木蔵之介さんの実家である。

感謝の言葉が添えられた地元の品が

受け取り手の心を温かくしてくれる。

マツムラソウ 【絶滅危惧ⅠA類の希少種】

京都府立植物園が試験的に栽培している「マツムラソウ」の開花

初公開の姿にタイムリーに出会うことができた。

先日、弊社お施主様であるT様主催の

「自然観察会」に参加させていただいた。

T様が京都府立植物園で定期的に開催している観察会だ。

この日は空に絵に描いたような雲が浮かぶ爽やかな秋晴れ。

終盤だったがコスモスもきれいだった。

穏やかな陽気に

昆虫たちも心なしか動きがおおらかに見えた。

カメラを近づけても逃げない蝶

人懐こいようなカマキリ

T様主催の自然観察会には

毎回リピーターの方も多く、皆様ほんとうに熱心だ。

昨年の秋の観察会は11月中旬だったため、

紅葉シーズン真っ最中だったが、

今年は色づく前。

だが、紅葉シーズンには見られない

植物のまさに「実りの秋」へのダイナミックな営みを改めて見ることができ、

勉強になった。

子供たちに馴染みのある「どんぐり」

今まさにそのどんぐりが大きくなろうとしている時期だ。

また、あちらこちらで見かける秋の草花はどこか可憐で心に残る。

三葉空木(ミツバウツギ)の風船状の実がめずらしい

このような機会がなければ

見過ごしてしまいがちな植物ばかりだが、

冬に向けての準備を毎年着実にこなし

一生を同じ場所にとどまりながら、

健気に生命を全うしていることに感動する。

T様の自然観察会は

次回、12月1日(日)

京都府立植物園北門前 am10:00 集合 am11:30 終了予定(申し込み不要)

住宅の経年劣化は避けられない(写真は外壁シーリングのひび割れ)

「住宅」は持ち主様の大切な資産だ。

その資産を生み出した後、守っていくことも我々の仕事である。

弊社では以前から、新築住宅のお引き渡し後、

定期的な点検を行い、経年劣化の早期発見や早期ケアに努めている。

心を込めてお建てした住宅。職人たちの丁寧な作業と魂が細部にまで宿る。

末永く役立ってほしいと願う気持ちは強い。

現在、住宅は次々と建てては壊す消耗の時代から

「大切に使って継承する」時代へ変わってきている。

日本の住宅の寿命は欧米諸国に比べて短いといわれるが、

それには住宅メンテナンスに対する日本人の意識の低さも背景にある。

住宅の寿命をより確実に延ばすためには

やはり住まい手の「大切に使う」という意識やメンテナンスへの取り組みが欠かせない。

年を経るごとに劣化による不具合は少なからず生じてくる。

特に外部は常に紫外線や風雨にさらされているため劣化の進み具合が早く、

見過ごしていると雨水の侵入により住まいに大きなダメージを与えてしまう。

早めの対策が住宅の寿命を延ばす大切なポイントだ。

今度の日曜日(10/13)に弊社主催で開催する

住宅メンテナンス講習会

http://www.isida.jp/event/index.php?e=69

大切な我が家を末永く快適にそして安全に維持管理するために

日頃どのようなところに気を配ればよいか、

劣化しやすい場所はどこか、どのような対策があるのか、

メンテナンスのチェックポイントを分かりやすく説明する。

講師は私の友人でもある伊藤裕啓氏(一級建築士)にお願いしている。

住宅メンテナンス・維持管理のプロだ。

参加費無料(要予約)。

どなたでも参加できるのでぜひこの機会にご活用いただきたい。

会社の近く、西陣の住宅街に昨年オープンしたカフェ

「西陣イノクマカフェ」

15年間、上賀茂で和食のお店をされていたご夫婦が

場所を移して新規オープンした店とあって、

「カフェ」といっても、旬の野菜を使った

本格的なおばんざいがいただける。

評判が良いらしくランチタイムはいつも混んでいる。

店内はそう広くないのだが、

奥の坪庭に落ち着いたテラス席がある。

人気のヘルシーメニュー

「おそうざいランチ」 食後のコーヒー付きで850円だ。

自家製発芽玄米に、丁寧に作られた創作料理が並ぶ。

さすが和食のお店をされていただけあって味も良い。

と、そこへ

一匹のトイプードルが挨拶にやってくる。

この店の看板犬、ジャンプ君だ。

最近グルメ雑誌でも時々見かける。

実は彼がこの店の「店長」らしい。

店長は行儀がいい。

そして人懐っこく、

いつのまにか隣に座っていたりする。

実はお客さんが食べる美味しそうなランチが

気になってしかたがない。

こう皿を見つめられると、つい一口差し出したくなるのだが、

原則、お店の料理を与えてはいけないことになっている。

(ジャンプ君がお腹をこわすため)

お互いマナーを守る。

美味しいおばんざいと愛くるしい店長に

心和む昼のひとときが過ごせる店である。

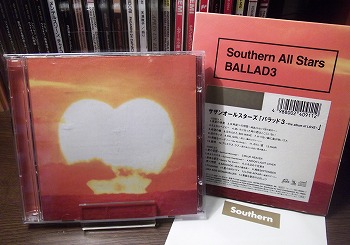

サザンオールスターズ「バラッド3 〜the album of LOVE〜」

10年ほど前に購入したアルバムだ。

CD2枚組で数々の名曲が収められている。

夕暮れが似合うナンバーの数々。

その一曲一曲が過ぎ去った時代をうつし出す。

私が高校1年の時に「勝手にシンドバッド」でデビューしたサザン。

独自の視点で音楽を造り出し、常に日本音楽界のトップを走り続ける。

そのヒット曲の数々は私の青春時代と重なっている。

サザン初期のアルバムは私の学生時代の記憶として残る。

もちろん今では懐かしいレコードだ。

5年前に突然活動を休止したが

今年、結成35周年を機に活動再開を発表し

ファンにとっては待望の明るいニュースとなった。

今後どのような音楽を届けてくれるのか私自身も楽しみにしている。

コミカルであり、それでいてひたむきなサザン。

私と一緒に歳をとっても、彼らは変わらない。

前回「木曽ヒノキ」について紹介させていただいたが、

地元、京都が誇る「北山杉」についても少し紹介したい。

「北山杉」はその名の通り

京都北山地域特産の銘木で、

茶室をはじめ数寄屋文化に欠かせない素材である。

また、天に向かってまっすぐ伸びる姿は

「伸びゆく京都」のシンボルとして

「京都府の木」にも制定されている。

北山の斜面に凛として立ち並ぶ北山杉。

苗木から30〜50年かけて丁寧に手入れされている人工林だ。

(数年ごとに枝打ちや間伐等が施されているという)

北山杉はその先端のみに葉を残す。

これが

「通直・完満・無節で目が細かく光沢が美しい」と称賛される

「北山丸太」になる。

自宅の和室(床柱)にも北山丸太を使っている。

この「北山丸太」作りには

世界で唯一京都北山にしかない

伝統技法「本仕込み」があるのだという。

「本仕込み」では真夏の炎天下で

熟練の職人が北山杉の皮剥ぎを行い自然乾燥させる。

先日その「本仕込み」を見学させていただく機会があった。

北山杉が林立する山へ入らせてもらう。

作業現場へ到着。

北山杉の上部をロープで固定した後、

根元をチェーンソーで切りながらたぐりよせ

木を立てたままでまとめていく。

そしてロープと木片で仮の足場をつくり

上へ昇りながらヘラで皮を剥いでいく。

これが「立て剥ぎ」といわれる作業だそうだ。

皮を剥いで現れる木肌は滑らかで美しい。

この皮剥ぎを私も少し体験させてもらったのだが、

皮の下は想像以上にべったりぬれていた。

この樹液が木表面のコーティングの役目をはたし

光沢を生みだす。

「立て剥ぎ」が終わった北山杉は

太陽と自然の風でじっくり乾燥させる「立て干し」を行う。

根と幹はすでに断ち切ってあり

幹の内部に残された水分は

上部に残された枝が吸い上げる。

このまま五日ほど放置して乾燥させるのだそうだ。

これらの作業は伐採と製造を兼ねた高度な熟練の技であり、

天候に左右されやすいことや危険なことなどから

一時継承が危ぶまれたのだという。

この日、伝統技法「本仕込み」をNHKが取材していた。

「北山丸太」は乾燥させた後に

木肌を磨きあげていく。

今回伝統的な北山丸太の「砂磨き」も体験させてもらった。

自然を活かしながら創意工夫してきた先人たちの技を

守り続けている人たちの活動に触れ、

地元の林業についても深く考えさせられた。

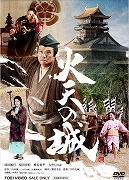

遠い昔から優れた建築材として知られていた木曽ヒノキ。

映画化もされた山本兼一著『火天の城』(松本清張賞受賞作品)では

「天高くそびえ立つ天下一の城をつくれ」と

織田信長より安土城の築城を命じられた宮大工、

岡部又右衛門が

「そのためにはどうしても木曽ヒノキが必要である」と

敵対する武田軍、木曽義仲の領地へ単身探しに行くくだりが

物語の主軸となっている。

国宝・姫路城の昭和の解体大修理の際にも、

25メートルの「心柱」取り替えをめぐって

木曽ヒノキをめぐる職人たちの熱い戦いが

心柱物語として語り継がれ

数年前にNHKプロジェクトXでも放送されていた。

ヒノキの耐久性は

世界最古の木造建築物である法隆寺に使われ、ケヤキを越えると言われている。

なかでも天然の木曽ヒノキは厳しい環境で長い年月をかけて育つため

木目がつまることで強度にも優れ、香気や光沢にも富んでいるという。

現在でも社寺建築等に全国で利用されている。

今年第62回の式年遷宮を迎えた伊勢神宮。

この20年に一度行われる遷宮に必要とされる木材も木曽ヒノキだ。

その神聖なる木材を確保するために守られてきたのが神宮備林、

現在「木曽ヒノキ備林」と呼ばれる国有林である。

厳重に管理されているこの天然林を、先日特別に見学させてもらった。

これは木造住宅を扱うものとして貴重な機会であり

社員研修の一環として社員全員で見学した。

岐阜県と長野県の県境付近に位置する「木曽ヒノキ備林」

加子母(かしも)裏木曽と呼ばれる地域だ。

細い山道に厳重に施錠されたゲート

このようなゲートを4つほど通らなければ目的地へは進めない。

厳重に維持管理されている聖域だ。

遷宮に必要な木材は長期間かけて少しずつ用意されるそうだが、

今年10月の遷宮で新たに御神体を納めるための御神木。

すでに8年前に伐採式は終了していた。

御神木を切る際に途中で割れてしまわないように

三か所を残しながら斧で切っていく古式伐採法の後が残っていた。

天然林は人工林に比べ、急斜面が多く土質がやせている。

木の根元にはシダなどの美しい下草が育つ。

そのような厳しい環境で生きる木々にたくましさを感じる。

斜面に育つ木々は自分の体を支えるため湾曲しながら伸び上がっている。

だが古来より、建物の心柱などでは曲がりのない真っ直ぐな巨木が求められる。

この名木と呼ばれる形の良い大ヒノキはそう簡単に見つかるものではないそうだ。

昭和56年にようやく発見されたという二代目の大ヒノキ

樹高26m、胸高直径154㎝、樹齢1000年。

威厳と風格を備えた裏木曽一番の名木だそうだ。

備林見学の最後に美しい滝も見ることができた。

山々から豊富に湧き出る水。

自然の恵みが、全ての生きものをたゆまなく育み続けている。

以前このブログで

京都の南西、山崎にある住宅「聴竹居」について紹介させていただいたが、

先日、天皇皇后両陛下がこの住宅をご訪問されたことで

聴竹居のような日本の風土に根ざしたものづくりについて

また新たに見つめなおす機会をもった人が増えたかもしれない。

この聴竹居のすぐ近くにあるのがサントリー山崎蒸留所。

先日ここへ初めて見学に訪れた。

「日本の風土にあった、日本人に愛されるウィスキーをつくろう」

サントリーの創業者である鳥井信治郎氏が

輸入品ではなく国産にこだわって、日本で初めて開設した蒸留所である。

日本の風土に根ざしたものづくりにかける思いは

聴竹居という住宅にかけた藤井厚二先生の思いにも通じるところがあるだろう。

今や世界に誇るウィスキーブランド「山崎」だが、

その歴史や製造工程をつぶさに見学すると

京都の名水が育んできた文化というものに改めて気づかされる。

ウィスキーの原料となるのは二条大麦。

名水と合わさり発酵した液は2回の蒸留が行われる。

巨大な蒸留釜(ポットスチル)は、よく見るとそれぞれ微妙に形が違う。

この形の違いで多彩な個性の原酒がつくられるのだそうだ。

山崎の湿潤な風土に横たわるホワイトオークの樽の中で

原酒が琥珀色のウィスキーへと変わっていく。

驚いたことに、貯蔵庫内の温度は一切調節していないそうだ。

まさに日本の風土にあった、日本人に愛されるウィスキーづくりである。

貯蔵庫を出るとすぐのところに清流がながれていた。

山崎の気候と水が、

ここだけのシングルモルトウィスキーをつくっている。

左:山崎18年