空間をつくる -採光計画 編-

室内への光の取り入れ方で住環境の快適性は大きく変化する。

なるべく自然光を室内に取り込む工夫をしながら、

季節によって異なる日射角度を考慮した採光計画が

快適な住宅づくりの重要なポイントになる。

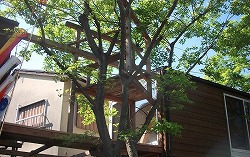

吹抜けにトップライトを設けると、

狭小間口の住宅でも中央部に

より多くの光を取り込むことができる。

逆に窓を床面近くに設けたり

外からの光をグレーチングで

ワンクッション受け止めることで

室内に入る光をやわらかくデザインすることもできる。

最近は室内と外部空間との一体感を持たせるために

フルオープン開口窓の計画も多い。

一方、窓を小さく分割することで

外からの視線を遮りながら

移りゆく光の変化を楽しむことができる。

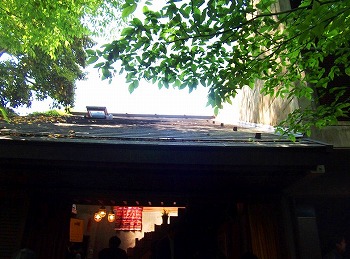

また欲を言うならば、

窓からの眺めは住む人にとって

心やすらぐ絵画のようでありたい。

通風や家族のコミュニケーションを考えて

つくられた室内窓

部屋から比叡山が望める仕掛けでもある。

室内の心地良さを中心に考える採光計画だが、

夜になると一転、

今度は室内の明かりが外へ放たれる。

住まいが持つ違った表情が現れる。