美味探究 part14 - ラム肉のロースト編 -

出町柳の「マイスター」でラム肉のブロックを買ってきた。

今回はローストで味わうことにする。

まず塩こしょうを振りフライパンで焼く。

片面に焼き色がついたら裏返し、

出てきた脂分をかけながら上面からも加熱する。

これで肉のうま味を閉じ込めるとともに

外まわりの余分な脂分をぬく。

(焼く作業でこれだけの脂がとれた)

次にオーブン(150度)で30分加熱。

その後すぐにホイルで包み20分ねかす。

余熱でじっくり火を通すためだ。

ラム肉をねかしている間に

ソースを作る。

今回はブルーベリーとオレンジ味の2種類。

ワインビネガーでのばし、さっぱりとした味に仕上げた。

20分後、ラム肉に竹串をさして

透明な肉汁が出てくることを確かめる。

再度まわりに焼き目をつけて完了。

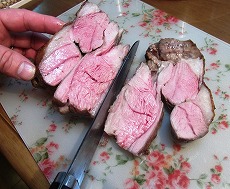

切ってみると、

中は淡い肉色でジューシー。

やわらかいラム肉のローストのできあがり。

ここだけの話、最上級の味であった。